2010/08/14公開の記事。

「定時後、ビールを飲みながら仕事」「直帰すればいいのに深夜に会社に戻って残業してランナーズハイみたいになって独り悦に入る」「定時後までずっと無意味な会議をして深夜までグダグダ仕事」みたいな輩がいるせいで、「残業せざるをえない」ほど仕事を抱えた人まで割を食った、わが社における「裁量労働制」の導入。

私もしっかり残業代が出ない身になり(職務手当と残業代がほぼトントンだからまだ許せるが)、職場で定時すぎに仕事するのも何だかすごく馬鹿らしくて、結果的に風呂敷残業が増える始末。(総労働時間はたぶんあまり変わっていないのだが)。

とにかく、一部の不届き者のせいで、普段から「残業を減らそう、減らそう」と努力してきた者まで割を食ってしまっているのだ。その怒りから、今回は「ダラダラ残業撲滅同盟」の専務理事に勝手になって、「ダラダラ残業撲滅のための行動案」を考えてみた。

***

●「残業は罪悪」と自分に言い聞かせることから

こういうのはいくら人から言われてもダメなので、自分に言い聞かせるのが一番。言っているうちにインプリンティング効果が働き、定時を過ぎると妙に機嫌が悪くなるようになる。すると自動的に早く帰りたくなるようなインセンティブが働く。人は、「何とかしなければならない」という状況に陥ると、結構、勝手に考えるものなのだ。「護送船団」が一番ダメ。 自分を追い込むのだ。

●朝、早く出社する

早朝出社はまさに「三文の得」だ。

始業の1時間前は、電話も掛ってこないし、うるさい奴もいないから、好き勝手に仕事ができておススメの時間だ。お茶でもゆっくり飲みながら、資料整理やメールチェック、TODOリスト作成、勤怠管理、経費精算などがこなせる。1時間くらい色々と頭を働かせておくと、始業後、仕事の「ノリ」が違う。

電車も1時間違うと比較的空いているから読書もできるし、この「早朝出社」はなかなかハマる。早朝出社は早起きしなければならないので、「前日に早く寝る」という素敵過ぎる習慣も自然と身につきやすい。

なお、「朝の自主的な出社を『残業』で報告して上司に怒られて逆ギレ」した阿保を私は知っているが、そういう人は「仕事」の意味を分かっていないと思う。

●朝礼、会議は議題と「完成時間」を決めて

ダラダラ朝礼、ダラダラ会議、ダラダラミーティングは非生産的であり、忙しい「現代社会の敵」としか言いようがない。すべての会議は、議題と時間を事前に明確に決めておき、時間がきたら容赦なく打ち切るのが正解だ。それから、たまに聞くが「会議を定時以降に設定」するのは万死に値する罪だと私は思う。社則で禁ずるべき事項だろう。

●メールチェックなどの「チェックのルーチン」は少なめに

メールチェックは「1日○回△時に行う」、と決める。メールのポップアップが届くたびに見ているようでは、時間ばかりかかってやがて残業のシグナルが灯ることになる。同様に資料の回覧や、決済の判子押し、その他ルーチンで見る必要があるものは、緊急性の高いもの以外は、「決められた時間にこなす」ようにしたい。

なお、メールであれ回覧であれ、判子であれ、本当に重要なものは向こうから電話なり直接なりで「早くしてくれ」とせっついてくるものだ。それだけを優先的にこなすのも手だろう。

●セントラル空調のオフィスであれば、エアコンを止めてしまうのも有効

セントラル空調制のオフィスであれば、管理センターに頼んで、指定した時間になったらエアコンを止めてもらうのがもっとも効果的だ。定時を過ぎるとオフィスが蒸し風呂みたいに暑くなると(あるいは氷室みたいに寒くなると)、その前に帰りたくなるのが人情。 残念ながら春と秋はそんなに変わらないのだけど。

この制度、「残業防止のため」というと社内で通りにくいだろうが、今流行の「エコのため」「コスト抑制のため」というと、不思議と反対する人は出なくなる。

●勤務時間中は禁煙にする

分煙が進み、「1つのビルに喫煙室が1つ」みたいなところも増えているから、喫煙は相当に「腰の重い」作業になりつつある。しかも1単位当たりの時間がきわめて長いから、1日に何本もタバコを吸うヘビー・スモーカーにとってみたら、喫煙は非効率極まりない行為になってしまった。

もっとも喫煙者からは「喫煙室でこそアイデアがひらめくんだよ!」「喫煙コーナーは一種の情報交換の場だ!そんなところまで邪魔するな!!」と怒られそうだが、喫煙時間というのは、非喫煙者も含めた職場トータルでしてみたら、やっぱりきわめて不経済な時間になるのだ。なぜなら、職場の活動量(「勤務時間×労働者数×各人のパフォーマンス」で計算すると仮定する)が、喫煙者の休憩時間分、そっくりそのまま削がれているんだから。

分かりやすい例で書くと、仕事で電話を受けて、「あれ・・○○さんは? (探す)・・・あ、また休憩か。・・・すいません、今席をはずしておりまして・・」などと毎回毎回、「受けメモ」を書かねばならぬのは非喫煙者なのだ。「いるはずの人が、いない」・・・これは意外と大きな仕事上のロスだ。こんなことを1日に数回でもやられてみろ。「テメーのアイデアなんか知らねぇよ」「貴様の人脈なんてどうでもいいよ」という気分になってくるぞ。相手の時間を使っていることに対する、想像力がすごくほしいところだ。

(非喫煙者ながら非嫌煙論者で喫煙者擁護の念すら抱いている私でさえ、こういう気持ちにさせているのだから、いわんや嫌煙論者においてをや)

●毎朝「やることリスト」をつくる

早朝出社をしたら、ぜひこれをしたい。人によって方法はそれぞれだろうが、私が実践している方法は、シンプルに思いついた順に「やること」を書き出して、それを潰していく、というやり方だ。できれば「やる順」にリストアップして、それぞれの「完成時間」を想定しておく。

(例)

□ ○○さんにメール (5分)

□ 打ち合わせ資料作成(15分)

□ 打ち合わせ(30分)

□ △△さんに電話、資料内容確認(5分)

・・・

ここまで厳密に書くことはなく、実際は物凄い走り書きで充分だ。頭の中で大体の完成時間をシミュレーションしておき、―そしてここがポイントなのだが―、「定時で帰れる」ように予定を組む。

なお、「予定は未定」であり、想定通りに物事が進むことなどほとんどない。

したがって、これらTodoには「今日やらなくても別にいい調整仕事」を必ず紛れこませておく。あるいは、少し余裕を持てる仕事の完成時間を長めにとり、そこで時間調整をできるようにしておくのだ。 実感として、約1時間程度は余裕時間を持つようにしたい。

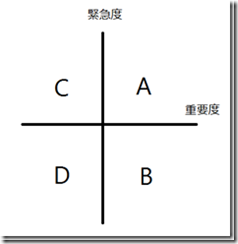

なお、私が実践してコケた方法は、よく「残業対策本」で提示されている、「重要度」「緊急度」でマトリクスを作る方法だ。これは思考が発散してしまい、全然予定が組み立てられなかった。だが、こういう方が得意な人も当然いるだろう。

領域Aは「重要度も緊急度も高い仕事」

以下Bは「重要度は高いが緊急度は高くない仕事」

Cが「重要度は低いが、緊急の仕事」

Dは「重要度は低く、緊急でもない仕事」

ということで、わざわざ解説するまでもなく、人間が日常生活で、自然とこのような形で優先順位を決めて生きているはずのものを図式化したものである。

当然ながらA→C→B→Dの順番で終わらせていくべきなのだが(場合によっては早朝にDだけは終わらせ、A→C→Bとやる、という手もある)、こと仕事となると、不思議なものでBに目がいってしまいCがこなせずに結局AもBもCもできなくなった・・とか、Dのために無駄な労力を割かれるとか、そういうことが往々にしてある。

参考までに、各領域のモデルワークを挙げてみよう(会社によって異なるかもしれない)

A: クレーム対応、顧客との対話

B: 折り返しの電話、問い合わせ対応、アポありの来客対応、顧客訪問、プレゼンの資料作成

C: アポなしの来客対応、崩れた書類雪崩の整理、上司の思いつきで頼まれた資料作成

D: 職場内での世間話、ゴミの分別、社内文書のやり取り、企画部署の存続のためだけにあるような無駄な勉強会への出席・無駄なメールの購読

ポイントは「B」である。Bは、「いつでもやれるが重要なのでいつかは必ずやらねばならない」という怖さがある。いかにBをこなすためにAとCをやっつけ、Dへ割く労力を減らせるかが、残業撲滅、ひいては仕事の効率化の鍵になってくる。

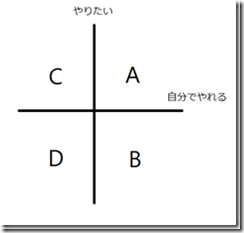

こういう分類方法も思いついた。名付けて、「want/can マトリクス」。

領域Aは「自分でやれるし、やりたい仕事」。

Bは「自分でやれるが、やりたくない仕事」。

Cは「自分でやれないが、やりたい仕事」。

Dが「自分でやれないし、やりたくもない仕事」。

仕事をこうやって分類してみると、Aは放っておいても自分でやってしまうので、意図的に完成時期をずらしてもできるケースが多い。一方で、厄介なのはBだ。「やれるけど、やりたくない」仕事がごまんとあるのが仕事の現実だ。これをいかに「最小時間で、最高のパフォーマンスで」仕上げるかが、仕事のできに関わってくる。私としては、Bを極小化するためには「できる人に振る」ことが最適解だと信じている。「自分でやれる(自分でわかっている)けれども、あえて人に振る」というのは、社会分業と言う観点から見ても、きわめて重要な行為だろう。言いかえると、いかに「Aを多く、Bを少なくするか」が自らの仕事のパフォーマンスに大きく影響してくるのだ。

Cは、できるようになるために自己研鑽を積むしかない。現代っ子は、この「C」への欲望が強すぎて、3年と会社に居られないケースもあると聞く。しかし「A」と「B」に真剣に携わってはじめて得られる「C」への可能性、というケースもなくはない。「Cありき」で考えすぎないことが肝要だと思う。

Dについては、基本的には「できる人に振る」のが最適解だろう。やりたくないしできもしないことに労力を注ぐのであれば、A→C→Bの順にエネルギーを分散させていったほうが、より実りのある職場人生になることと思う。

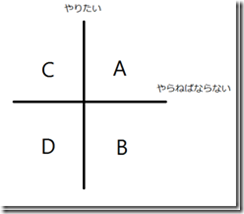

この応用で、以下のようなマトリクスも考案できる。want/mustマトリックスだ。

領域Aは「やりたいし、必要性の高い仕事」

Bは「やりたくはないが、必要性は高い仕事」

Cは「やりたいが、必要性は低い仕事」

Dは「やりたくないし、必要性も低い仕事」 ということになる。

Aは「仕事と趣味の一致」とでもいえる幸せな状況であり、これが多ければ多いほど、「仕事が楽しい」と感じられるはずだ。

しかし現実にはBがもっとも仕事のボリュームとしては多いはずである。・・と、いうよりも、「やりたくないことでも、必要性が高い」ことをするからこそ給料がもらえるのであって、わがままを言うべきではないのかもしれないが。

Cは一般には「趣味」という。そしてDはそもそも、やる必要のないことだ。しかし、よーく見てみると、「D」の領域の仕事が混じっていないだろうか?実は、残業をさせている諸悪の根源は、「D」の領域に潜んでいるかもしれない。無意味な顧客サービス、存在意義を失った資料の作成、重複した調査・・・そういうものが、残ってはいないだろうか。

公開開始:2011年6月28日